Visitando la grande retrospettiva di Fabio Mauri al MADRE di Napoli si ha l’impressione di una mostra di fantasmi. Apparizioni impalpabili. Presenze assenti. Echi del passato che continuano a rimbalzare dematerializzati. Ci sono gli oggetti, mancano i corpi che ne sono il presupposto. I corpi: cuore emotivo e senso politico dell’arte di Mauri. Eppure, proprio questa assenza rilancia in maniera ancor più emotiva e politica il suo lavoro. I fantasmi sono ovunque nella mostra – nelle immagini, nei video, nelle voci, nei vuoti –, ma il vero perno non sono loro. L’arte di Mauri deraglia dalle condizioni in cui si è espressa in passato, e si scaraventa addosso al visitatore, centrandolo in pieno. Ripeto: centrandolo in pieno. E’ una mostra che ridefinisce il centro. Grazie all’assenza.

L’opera di Fabio Mauri è profondamente orientata sul rapporto politico con il passato (e, quindi, con il presente) e sul senso politico della rappresentazione, vista come chiamata di responsabilità dell’artista e dell’osservatore. In definitiva, un’arte di testimonianza. Che, come tale, ha bisogno di qualcuno che si ponga al centro della visione per testimoniare qualcosa e di qualcuno che osservi per condividere la testimonianza. L’arte di Mauri, insomma, è ontologicamente teatrale: “Un teatro per restituire verosimiglianza a l’esistenza che è inverosimile” compare scritto lapidariamante nell’installazione Theatrum unicum artium (2007). Un teatro che non sta solo negli spettacoli veri e propri da lui realizzati, non solo nelle performance, ma anche nella concezione di progetti complessi e articolati, nelle installazioni, negli ambienti, negli oggetti, direi perfino nelle opere più tradizionalmente bidimensionali e appese al muro. C’è sempre una presenza dentro, che richiede una presenza fuori, che non è il classico meccanismo della fruizione, ma proprio una chiamata di responsabilità e condivisione che pone il baricentro dell’arte a metà strada. E allora, cosa succede quando uno dei due poli di questa condivisione svanisce? Dove si ricolloca il centro, se non nell’unico superstite, cioè l’osservatore? Incaricato, a questo punto, di essere non solo il tradizionale visitatore di una mostra, ma addirittura a prendersi idealmente in carico il compito di incarnare il testimone assente? La mostra di Napoli sembra suggerire questo: l’arte di Fabio Mauri è viva non solo perché la sua riflessione estetico-concettuale è tuttora pulsante, ma perché a farsene carico sono i visitatori, ogni singolo visitatore. Svaniti i corpi dei performer usati da Mauri nelle sue opere, rimangono i corpi dei visitatori: che lo vogliano o no – che se ne rendano conto o no – sono loro a dover incarnare l’arte di Mauri.

Me ne accorgo a metà mostra in modo potente – direi plastico – quando trovo quella che fu la sua prima installazione interattiva, Luna (1968). Si tratta di un ambiente oscuro, a cui il visitatore, se crede, può accedere attraverso due grandi feritoie, come portelloni immaginifici di un’astronave ideale. Al di là, dentro l’ambiente nero, una distesa bianca irregolare: la superficie lunare così come si poteva immaginare pochi mesi prima del primo allunaggio. Entro. I piedi affondano immediatamente. E’ una distesa di polistirolo, nella quale mi addentro trascinando i piedi, calcando i pezzi di polistirolo, che si frantumano con il loro tipico rumore. La sensazione è suggestiva, sgradevole (per il senso di instabilità e indeterminatezza) e al tempo stesso magica: vorrei non uscire mai dall’antro-utero di questa luna ludico-onirica di polistirolo. Poi esco, e scopro che l’opera vera non era dentro, ma fuori: attaccati alle calze e ai pantaloni sono rimasti tanti pallini di polistirolo. Devo toglierli con alcune spazzole appese all’uscita, prima di rimettere le scarpe, ma è una fatica toglierli tutti e alla fine qualcuno rimane sempre. Non puoi liberarti dalla polvere lunare, non puoi liberarti dall’esperienza che hai vissuto.

Attraversare l’opera per uscirne ‘macchiati’, contaminati, insomma diversi. Forse non cambiati, ma perlomeno toccati fisicamente. Luna era l’esplorazione performativa di un luogo simbolico il cui precipitato reale sarebbe stato davvero esplorato l’anno dopo da Neil Armstrong: Fabio Mauri aveva trasportato nel presente simbolico il futuro reale. Detta da un’altra prospettiva: aveva trasportato nel presente, verificabile dal visitatore, ciò che per il visitatore non era verificabile e dunque assente.

Il dispositivo concettuale, messo a punto con Luna, ritorna nella grande e più potente stagione della rievocazione del nazismo, della guerra e della persecuzione degli ebrei: dal trauma civile-biografico vissuto da adolescente, Mauri trae materiale per un immenso poema visivo-performativo che si sviluppa in moltissime opere, installazioni, performance, spettacoli, come a colmare il vuoto interiore di un uomo che dopo la guerra – già di per sé devastante – scopre l’abisso etico che ha portato ai lager. E, con esso, il rischio permanente di quell’abisso: ciò che è successo può succedere ancora. E forse, anche questo sconvolgimento interiore può essere stato tra le cause del suo internamento in ospedale psichiatrico nell’immediato dopoguerra, appena ventenne (con ben 33 elettroshock, da lui sempre dichiarati, anzi esposti). Per questo, ossessivamente, Mauri ha investito le sue energie creative nella penetrazione dell’estetica e dell’etica fascista, nazista, razzista e antisemita, ogni volta interrogando il fruitore delle sue opere in modo sottile. Non si trattava di creare opere ideologiche o “di denuncia”, ma di rievocare i frammenti di ciò che era stato, facendoli rivivere di fronte ai testimoni di oggi: l’opera vera stava nel mezzo, come dicevo prima, cioè nella reazione intima dell’osservatore. Fabio Mauri ha creato opere d’arte dentro il cuore e la mente degli osservatori. Insomma, l’atto artistico di Mauri era riportare al presente ciò che era al tempo stesso assente e passato. Arte come antidoto alla rimozione dal qui-e-ora e dalla memoria. Il corpo nell’oggetto artistico era prima di tutto esercizio di presenza di fronte a un osservatore/spettatore sollecitato a non dimenticare il passato o a non ignorare le assenze.

“Dando in uso il corpo alla pittura, Fabio Mauri converte la pittura in mondo”, scriveva Lea Vergine nel catalogo della grande retrospettiva dedicata a Mauri nel 1994 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. C’è dunque da chiedersi cosa sia la pittura-mondo di Mauri in assenza dei corpi. E cioè dove la pittura ritorna a essere mondo, dopo aver perso i corpi che l’avevano incarnata. Le opere esposte nella mostra Retrospettiva a luce solida di Napoli sono dunque reperti che denunciano un’assenza. A riempire quell’assenza di un corpo è allora il visitatore. Che entra a far parte di questa pittura-mondo, al solo patto di esserne testimone attivo. L’assenza ridefinisce il centro, dicevo all’inizio: il centro, oggi, è il visitatore. Che assume dunque dentro di sé non solo il ruolo di osservatore di una rievocazione, ma anche quello di essere la rievocazione: artificioso giro di parole? Forse sì e forse no: nell’anno di grazia 2016/17 l’aberrazione del fascismo, del razzismo, della guerra sono tutt’altro che assenti nella nostra esperienza, sia pure alla lontana attraverso lo schermo di una tv o di uno smartphone. Siamo noi i nuovi testimoni, il nuovo centro in cui va in scena il conflitto che Mauri denunciava anni e decenni fa sperando in una sua rimozione dalla storia e che oggi riconosciamo essere spaventosamente endemico nella nostra quotidianità.

Giro per le sale del MADRE, inondato dalle assenze, mai dissimulate, sempre messe in evidenza: dallo stesso Mauri in molte sue opere, dai curatori in altre. Il progetto Ebrea (1971) è oggi solo in qualche frammento (il cavallo con finiture di pelle di ebrei, per esempio) e in un volantino rievocativo lasciato in un anfratto dello spettacolare Muro Occidentale o del Pianto (1993) che accoglie il visitatore, anzi che lo “respinge” in forma di barriera di valigie di vittime della Shoah o di qualsiasi popolo di profughi o migranti: assenti in corpo, presenti nei loro residui materiali. Dietro di esso, l’imponente teatrino delle statue di cera a grandezza naturale che rimette in scena la fatidica riunione del Gran Consiglio del 24 luglio 1943, che costituiva una delle parti del progetto Oscuramento (1975). La presenza dei corpi di cera dei gerarchi fascisti e delle loro voci rievoca l’assenza dei corpi reali così come delle altre parti dell’intero progetto. Mi scopro spettatore di una rappresentazione di pupazzi immobili, congelati come in un fermo immagine. Dalla pietà di Niccolò dell’Arca e dal Sacro Monte di Varallo di Gaudenzio Ferrari, dal teatro del dolore scolpito nella materia dura della terracotta o del legno, insomma, siamo passati a un teatro del potere, fatto di cera, il cui iperrealismo mette a disagio, mentre il tavolo a U sembra risucchiare lo spettatore al suo interno, sotto lo sguardo dei gerarchi e di Mussolini. E’ il ribaltamento prospettico dello spettacolo realizzato da Mauri poco tempo prima, di cui è disponibile in mostra la proiezione video integrale: Che cosa è il fascismo (1971). Lì gli spettatori circondavano, in palchetti divisi per tipologia (c’è anche il palchetto degli ebrei, ovviamente ben segnalato e confinato), uno spazio centrale, dove vengono rievocati slogan e discorsi fascisti, tutti veri, semplicemente detti senza alcuna aggiunta. Appunto: Mauri riporta a presenza l’assenza (la rimozione, spesso), e riporta al presente il passato. E oggi quel suo presente torna a essere assente, pura immagine proiettata da osservare frontalmente.

Ancora più forte il senso dell’assenza nei due angoli dedicati a Natura e Cultura (1973) e Senza Titolo (1992). La prima era una performance in cui una ragazza vestita con la divisa fascista da Piccola Italiana si spogliava interamente nuda e poi si rivestiva. Nella seconda una donna nuda si truccava di fronte a uno specchio e si rivestiva scegliendo i vestiti tra quelli appesi a grucce sistemate ai lati come fossero vettori prospettici verso la centrale toletta per il trucco. Di entrambe, oggi, manca la performer. Rimane il teatrino deserto, ma a fianco sta un monitor che rimanda il video dell’azione. Ancora una volta un’operazione di attivazione fisica di una presenza patisce l’assenza, ma questa assenza è evidenziata dalla sua rievocazione video, e nell’inevitabile cortocircuito l’osservatore è risucchiato concettualmente dentro ciò che rimane dell’opera. Così come nell’ampio progetto Europa bombardata (1978), allestito la prima volta nell’ex Chiesa di Santa Lucia a Bologna, dove però le cronache ci raccontano che l’indisponibilità dei tecnici ad assecondare le richieste dell’artista portarono Mauri a concepire un ulteriore straniante e geniale tassello dell’opera, in forma di cartello: “Il bombardamento d’Europa non si potrà effettuare per motivi di sicurezza”. Non so se il cartello sia lo stesso esposto a Napoli (dove si legge “La distruzione non si è potuta effettuare per ragioni di sicurezza”), ma ancora una volta siamo di fronte a un’installazione che gioca su presenze e assenze: le foto d’epoca di Santa Lucia, la foto della performer, una sedia vuota, il video di una performance fatta sulla sedia ma in questo luogo. Dalla fatiscenza della chiesa bolognese, in cui Mauri aveva rivisto i forni crematori di Buchenwald, siamo passati al nitore dello spazio espositivo attuale che espone frammenti, reperti. La sedia vuota, sotto la fotografia della performer che doveva rappresentare la “Giovane Germania” e accanto al video, sottolinea l’assenza, la lontananza, la perdita della memoria, la necessità di riconquistarla. Magari sedendosi, magari incarnando noi la Giovane Germania o la Giovane Italia?

La sedia assente accanto alla grande foto con la persona seduta è anche in Dramophone (1976), proprio di fronte, anche questo un progetto più complesso di cui rimangono reperti. Un’accogliente poltrona fiorata vuota si affianca alla fotografia dell’attore Fjodor Chaliaplin Jr. (che dieci anni dopo avrebbe interpretato il terribile monaco cieco del film di Annaud Il nome della rosa), di cui – nel progetto originario – si sarebbe dovuta sentire la voce, come per la riunione del Gran Consiglio. O ancora le sedie di due spettatori teatrali svaniti, nell’installazione già citata Theatrum unicum artium. Di loro rimangono solo i vestiti, le cui maniche si tengono a braccetto: un vestito borghese e una divisa da lager. E’ questo il teatro esposto da Mauri? Sotto un pannello nero squarciato per potervi leggere dentro la parola “end”? La fine del teatro? La fine della storia?

Ma è un’altra sedia vuota a creare maggior turbamento: memoria di una forte presenza e ora denuncia di un’incolmabile assenza. E’ la sedia di Intellettuale (1975), dove sedette Pier Paolo Pasolini pochi mesi prima di essere ucciso, alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Sul suo petto Mauri proiettò spezzoni del Vangelo secondo Matteo: un’azione geniale, un film – cioè pura luce proiettata – sul corpo del suo autore, e soprattutto quel film su quel regista. Le foto di Pasolini irrigidito sulla sedia, col volto nell’ombra e con l’immagine di Cristo e dell’anziana Madonna sulla sua camicia bianca, sono tra le visioni più potenti rimaste dell’intellettuale. Dopo la sua morte, Mauri ripropose quella stessa azione (che è quella qui riproposta), ma ovviamente senza Pasolini: sulla sedia, solo una camicia bianca. Già Mauri, insomma, aveva concepito quella vertigine di mises en abyme come un confronto serrato tra presenza e assenza. La presenza del corpo fisico degli attori diventata assenza fisica e presenza luminosa, proiettata sul corpo fisico di Pasolini e quindi rimaterializzata, e poi ancora in assenza di Pasolini la presenza assente di Cristo e della Madonna, anzi di Enrique Irazoqui e di Susanna Colussi, madre di Pasolini, sulla camicia che è presenza eppure denuncia l’assenza…

L’installazione pasoliniana di Mauri è nel cuore di un’ampia sezione della mostra dedicata al cinema, dopo quella più performativa di cui fanno parte le opere “fasciste”. E cos’è il cinema se non, come ho detto poc’anzi, un rapporto tra presenza e assenza? Gli stessi titoli di alcune storiche installazioni di Mauri ne sono sintomo consapevole: Senza, Senza ideologia e Senza titolo fanno parte della serie delle Proiezioni (1975) in cui Mauri proietta film interi su oggetti disparati. C’è il proiettore, c’è l’oggetto-schermo (evoluzione plastica e materica dei tanti Schermi apparentemente bidimensionali dei primi anni ’70), c’è il film che si può “vedere” sia pure deformato, ma è la sensazione dell’assenza, del senza, a caratterizzare l’esperienza dell’osservatore. Come nelle tante altre proiezioni: quella nella mini-sala cinematografica con le sedie appese al soffitto (Cielo vicino, 2005) o quella sul muro da cui escono cavi elettrici e tubazioni (Murato vivo, 2005). Senza dimenticare la proiezione sulla credenza di Chernobyl (1990) o sulla cassettiera di Rebibbia (2007), dove uno dei film ricorrenti nelle opere di Mauri, La ballata di un soldato di Grigorij Chukhraj del 1959 (e non a caso: ancora la devastazione della guerra e le sue ricadute intime su un ragazzo), entra in rotta di collisione con gli sportelli chiusi o aperti dell’antica cassettiera-archivio del carcere romano in cui sono passate tante vite (senza dimenticare quelle passate durante l’occupazione nazista).

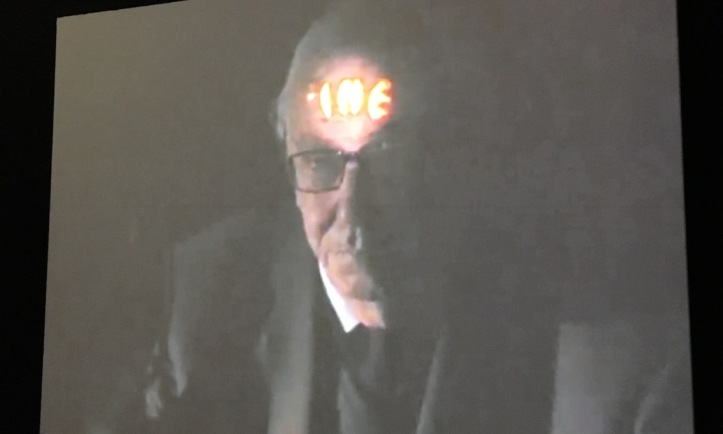

Sono infiniti i fili dell’assenza in questa mostra, come L’ospite armeno (2001) in cui l’evocazione del genocidio armeno ha l’innocuità di parole che bucano uno zerbino. L’opera non è lo zerbino, ma il buco che forma la parola “armeno”, cioè l’assenza di oltre un milione di persone massacrate. O come il video Ricostruzione della memoria a percezione spenta (1988), in cui lo stesso Mauri – assente, quindi pura luce – legge un suo testo, mentre sulla sua fronte alcune proiezioni luminose accompagnano alcuni concetti. Al termine, sulla sua fronte compare la scritta “Fine”. Una scritta che ricorre spesso, in italiano e inglese, nelle sue opere, in contesti sempre diversi. Perché a un certo punto la fine arriva, deve arrivare. Magari come nell’ultimo cartello di un film: the end. Ed è a quel punto che lo spettatore smette di osservare ed esce per tornare a casa. Ed è a quel punto, dopo la fine, che l’arte inizia, investendo con la sua assenza il presente quotidiano dello spettatore e la sua responsabilità. Appunto: the end.

Fabio Mauri. Retrospettiva a luce solida, a cura di Laura Cherubini e Andrea Viliani. Napoli, MADRE, 26 novembre 2016-6 marzo 2017.