A metà degli anni ’70 il regista cinematografico Elio Petri scrisse un’opera teatrale, riemersa solo recentemente dagli inediti e meritoriamente pubblicata da Mimesis, a cura di Roberto Chiesi e Alfredo Rossi: Giacobbe o Elaborazione di un’ossessione. Una sorpresa, o forse no, considerando la forte impronta teatrale di alcune sue pellicole di quel periodo, da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto a quel Todo modo che sembra essere l’opera creativamente parallela rispetto a questo dramma. Sta di fatto che il drammaturgo Petri sorprende, non tanto per il fatto di aver pensato a un certo punto di approdare al teatro, ma soprattutto per i contenuti ‘estremi’ e una forma fortemente influenzata dalle avanguardie.

Giacobbe è una libera rielaborazione del romanzo di Robert Walser Jakob von Gunten, uscito nel 1970 (data che costituisce dunque il sicuro post quem per la scrittura di Petri, terminata probabilmente a ridosso di Todo modo, uscito nel 1976). In dodici scene assistiamo all’educazione sociale del protagonista all’interno di un collegio, una struttura chiusa e misteriosa, una “istituzione totale” come quelle descritte da Goffman nel libro uscito in Italia nel 1968 condizionando da quel momento la percezione – e quindi la rappresentazione – dei luoghi-mondo caratterizzati da regole, gerarchia e limitazione delle libertà. Dunque, il direttore Benjamenta guida il collegio in cui si educano futuri domestici (leggi: persone addomesticate all’ubbidienza nei confronti del Potere costituito), insieme alla sorella. Unici allievi, perlomeno parlanti nel copione di Petri, sono Giacobbe appunto, Kraus e Schacht. Più della trama, che vede l’evoluzione – o involuzione – del giovane protagonista attraverso alcuni episodi, è l’atmosfera a imporsi all’attenzione del lettore (e quindi, si immagina, dello spettatore), gravida di violenza sottile, di sadomasochismo, di torbide liaisons, di proclami grotteschi, dove simbolismo e allegoria precipitano in una vivida carnalità da barocca stanza delle torture o perfida bolgia dantesca. Da notare che il testo ci è arrivato ancora incompiuto, non perché manchino pezzi, ma perché qua e là alcune annotazioni ci fanno intuire possibili evoluzioni e ripensamenti futuri, mai realizzati. Ma alla lettura (e alla rappresentazione) credo proprio non si avverta alcuna mancanza, e anzi si apprezzi l’incalzante e vorticosa calata agli inferi offerta dalle battute dei personaggi e soprattutto dalle loro azioni estreme.

Bene fanno i curatori a sottolineare l’intreccio inestricabile di quest’opera con il cinema del suo autore, cosa sulla quale non voglio soffermarmi qui. Del resto Petri accompagna il testo con alcune Note (qui pubblicate in appendice) in cui si fa riferimento esplicito a Todo modo. Peraltro, si tratta di note cerebrali, esplicative, volutamente razionalizzanti un fuoco teatrale tutt’altro che limitabile a queste tre pagine di accompagnamento. Come dire: le Note sembrano servire a Petri più come suo spunto di riflessione verso il nuovo film, per chiarirsi sul tema del rapporto Servo-Padrone, che come reale apporto all’analisi di Giacobbe; tutto sommato, un testo utile ad analisti e filologi ma poco a lettori (e spettatori). L’aspetto più curioso nelle note, semmai, è l’accenno a Mario Scaccia come possibile interprete teatrale del direttore Benjamenta. Chiesi riporta alla memoria la bella scena del film La proprietà non è più un furto, in cui proprio Scaccia si esibisce in un teatrino off, nel classico travestimento mezzo uomo e mezzo donna, mentre recita il sonetto di Belli dedicato ai sinonimi del membro maschile. È dunque questa un’indicazione interessante per inquadrare il testo di Petri all’interno di un immaginario scenico o perlomeno con una suggestione che fa schizzare Giacobbe verso una teatralità certamente aliena al rituale teatrale borghese. Istrionico, scoppiettante, capace di suscitare riso e inquietudine, sottile e velenoso e al contempo grottesco e sopra le righe: questo era Scaccia, e questo evidentemente doveva essere Benjamenta, risucchiando a sé l’intera opera, dentro un universo estetico e performativo che sfugge ai palcoscenici tradizionali e si rintana nell’off, nelle cantine, nell’avanguardia. Là dove il teatro poteva interpretare, in modo sconcertante e oltraggioso, ciò che stava più a cuore a Petri: la denuncia del sistema di corruzione impunita e di sopraffazione dell’individuo da parte del Potere, attraverso un’irrisione caustica, morbosa e irriverente.

In quegli anni ’70, seguiti al sogno di cambiamento innescato nel decennio precedente e gravati dalla cupezza degli anni di piombo e della strategia della tensione, il tema della sopraffazione domina il teatro. Non solo il teatro, ma è qui che le dinamiche del carnefice e della vittima, della tortura e dell’oppressione, possono raggiungere l’equilibrio perfetto tra modalità relazionali private e pubbliche, tra alterazione individuale e tirannia politica. L’idea che la violenza fosse strumento e linguaggio del Potere ai danni dell’individuo, e che quest’ultimo – l’individuo borghese – cercasse voluttuosamente e masochisticamente la subalternità e il proprio annichilimento per servire il Moloch di uno Stato inteso come sistema autoriflessivo raggiungeva a teatro la perfetta combinazione di ideologia e corporeità.

Certo, il tema della sopraffazione è da sempre presente nel teatro, ma forse non è un caso che dagli anni ’60 sia stato proprio il teatro d’avanguardia, nella sua visionarietà e nella sua pratica dell’oltraggio, a incarnarlo nelle sue punte estreme e più efficaci. Non è un caso, credo, che Petri decida di creare la sua opera più esplicitamente, violentemente, parossisticamente, angosciatamente devota a questo tema scrivendo teatro e non facendo cinema. Anche il cinema, ovviamente, è luogo di esaltazione del tema della sopraffazione, e non è un caso che il riferimento più immediato sembri essere Salò di Pasolini, peraltro uno dei suoi film più teatrali… Ma il linguaggio estremo di cui aveva bisogno Petri era evidentemente un altro: quello che richiedeva l’esposizione del corpo nella sua immanenza di fronte a un pubblico ‘rinchiuso’ come le vittime dentro uno spazio da cui prima o poi cercare di uscire.

Insomma, Petri scrive Giacobbe in forma di teatro perché era questo l’ambiente in grado di accoglierlo e comprenderlo, perlomeno da quando nel 1963 il Living Theatre aveva celebrato il rito della sopraffazione in The brig – l’ambiente chiuso del carcere come quello del collegio Benjamenta –, poi reiterato nei suoi spettacoli fino a Sette meditazioni sul sadomasochismo politico del 1973, presentato in Italia alla Biennale di Venezia nel 1975 e poi in tournée nel nostro Paese, proprio nel periodo della scrittura di Petri. Perché è qui che va cercata la ‘famiglia’ teatrale a cui l’autore fa riferimento: Petri drammaturgo non arriva al teatro attraverso la strada ammuffita (perlomeno nelle sue espressioni più ampie) della scrittura letteraria, ma attraverso quella vitale e scalpitante della pratica scenica delle avanguardie, aperta dal Living Theatre e dalle torbide macerazioni sceniche di Carmelo Bene, visibili in filigrana in questo testo. Le didascalie del suo Giacobbe non lasciano dubbi: Petri è lontanissimo dagli scrittori e vicinissimo a chi sperimenta ogni giorno in scena un rapporto nuovo e diverso con i corpi, nudi e martoriati, degli attori, e con lo sguardo, disposto all’oltraggio, degli spettatori. E quindi, inevitabilmente, il modello primo (consapevole o no, non è questo il punto) è il Living Theatre, la sua idea di teatro politico e rituale, la sua idea di attore che coinvolge con il suo corpo fragile e offeso i corpi da risvegliare di chi osserva, in una ritualità tanto esplicitamente politica, di presa di coscienza e di lotta per la rivoluzione, quanto spirituale: Giacobbe, da un altro punto di vista, può essere letto anche come un viaggio quasi esoterico o mistico di conoscenza di sé e del mondo, e il titolo biblicizzato dall’originale Jakob ne è una spia.

Giacobbe è insomma perfettamente calato in un’epoca teatrale in grado di recepirne il senso e la forma: ed è un peccato che Petri non l’abbia portato alla luce in vita. Poco importa che non fosse concluso: già così com’è, è un testo perfetto per il teatro di quegli anni, dove l’alternanza convenzionale e borghese di battute e didascalie lasciava il posto a scritture drammaturgiche aperte, apertissime, frammentarie, anche perché disposte alla creazione collettiva o all’improvvisazione. Se nel 1968 Pasolini porta in scena la tragedia del sadomasochismo Orgia, evidente specchio della sopraffazione di un Potere borghese (non a caso maschile, come l’intero universo concentrazionario di Giacobbe, appena attraversato da una diafana figura femminile) che annulla la storia e la memoria, in uno spazio pulito, direi illuminista, solcato da una versificazione adamantina, nel 1969 Giuliano Scabia concepisce gli Scontri generali come un ring di forze contrapposte, ribollente di visioni e fisicità, che all’illuminismo del concetto sovrappone semmai lo Sturm und Drang della passione e dello scontro aperto.

Il teatro di quegli anni ribolle di questa tensione fisico-bellica, sadomasochistica, tagliente e inesorabile, di cui si nutre Giacobbe, figlio di quel tempo, ma soprattutto di quel tempo teatrale. Spettacolo simbolo di quel periodo è Sacco di Remondi e Caporossi (1972) che seppe portare all’ennesima potenza i rituali sadomasochistici di oppressione paternalista di un Potere carnefice marcio e inabile nei confronti di una vittima inerme ma in qualche modo incapace di trovare una reale forma di ribellione. Sacco è il manifesto della violenza del Potere nel teatro dei primi anni ’70 (non a caso lo spettacolo forse più longevo in assoluto di tutto il teatro d’avanguardia). Ma sempre in quell’anno Giuliano Vasilicò realizza Le 120 giornate di Sodoma; nel 1973 va in scena il Marat-Sade di Peter Weiss da parte del Gruppoteatro; nel 1974 Carmelo Bene porta in scena S.A.D.E… c’è un’ossessione per Sade neanche troppo strisciante, nell’avanguardia teatrale dei primi anni ’70, a preludio del Salò pasoliniano uscito nel 1975. È un’ossessione per quel che l’opera di Sade significa in termini di sopraffazione (che ovviamente ha da subito il sapore di una violenza non solo individuale ma sociale, politica, assoluta, nella quale invitare la società italiana a rispecchiarsi), e per quel che significa in termini di oscenità, che era il grande obiettivo formale degli artisti dell’epoca: l’o-sceno come l’eldorado per una ricerca teatrale che superasse la ‘buona educazione’ scenica e riuscisse a rappresentare (anzi, a performare) ciò che in scena non si sarebbe potuto mostrare. Ed è qui che Petri trova la chiave sadiana e teatrale del suo testo lasciato tutta la vita nel cassetto: in una teatralità della sopraffazione e dell’oscenità, che gli consente di sottolineare le nudità, gli approcci sessuali, tutto ciò che la cornice consunta del teatro borghese aveva fatto passare dopo l’irruzione del Living Theatre e gli sberleffi di Bene, e che diventava cartina di tornasole di un diverso impegno artistico e quindi intellettuale e politico. Dove il nudo e il sesso non sono segni di una liberazione, ma affermazione di nuove frontiere della rappresentazione e al tempo stesso materia di oltraggio nei confronti di una società borghese presa come bersaglio: una società malata di passività e di masochismo nei confronti di un Potere ‘al di sopra di ogni sospetto’ eppure così evidentemente colpevole.

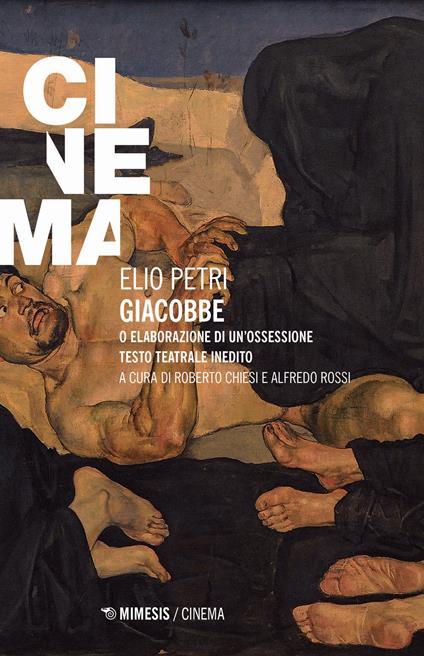

Elio Petri, Giacobbe o Elaborazione di un’ossessione. Testo teatrale inedito, a cura di Roberto Chiesi e Alfredo Rossi, Milano-Udine, Mimesis, 2024, pp. 120, euro 12.