Nei primi giorni di settembre 2025 si è svolta la finale del Premio Scenario con la partecipazione di 12 giovani formazioni artistiche impegnate a presentare i loro progetti di teatro. In questa occasione è stato rinnovato per la sua sesta edizione il “tavolo critico” di osservatori “speciali” che hanno seguito tutti i lavori e alla fine hanno scritto una propria riflessione. Questo che segue è il mio contributo al termine del tavolo critico di Scenario.

Fare i conti. Con sé, con gli altri, con la vita, con il mondo, insomma avere il coraggio di mettersi di fronte alla realtà e cercare di reagire, di agire, non di fuggire e, se anche c’è un qualche accenno di fuga, usarlo come strumento per conoscere e ritornare. Insomma, per fare i conti, senza piangersi addosso o rinunciare o semplicemente e banalmente denunciare. Nella magnifica dozzina dei finalisti del Premio Scenario 2025 non ci saranno forse linguaggi davvero ‘nuovi’ (per quel che conta, ormai, questo aggettivo oggi), ma sembra di cogliere un modo ‘nuovo’ di affrontare le cose, dopo il grande spartiacque della pandemia e del lockdown, e nel bel mezzo di una realtà epocale di disastro ambientale, geopolitico, umanitario. Un modo ‘nuovo’, considerando la percezione diffusa di una giovane generazione incline alla resa o alla recriminazione. Se ne respira tanta, di resa e di recriminazione, ma anche tanta voglia di prendere la propria vita in mano e di fare i conti con tutto, per andare avanti, e magari tentare di cambiare le cose. Per carità, non ci sono certo facili ottimismi o ingenue utopie, anzi, c’è molta consapevolezza del disastro di un ventunesimo secolo dai contorni apocalittici, eppure pare che non tutto sia perduto se c’è voglia di farci i conti. Anche semplicemente decidendo di entrare in scena, e dire, e fare, e condividere con un pubblico, e provare a immaginare qualcosa – forse anche un altro sé – grazie a quella stranezza che è il teatro. Che è ancora il teatro. Ancora nella vecchia cara visione frontale, ancora con il vecchio caro sfondamento della quarta parete, ancora nella (meno) vecchia cara contaminazione dei linguaggi, spesso al confine con le forme fluide della performance, e certamente con l’assorbimento felice – ancorché spesso dagli inevitabili tratti acerbi – del background culturale, artistico, mediatico e digitale di una generazione nata negli anni ’90 e forse nei primi 2000.

E così, i giovani artisti fanno i conti. Prima di tutto con sé e la propria storia: chi sono io, da dove vengo, chi sono i miei genitori, chi sarò io genitore. Riflessioni sulla linea generazionale, in fin dei conti un porsi in un punto preciso del continuum storico, che è al contempo privato e pubblico, e quindi superare l’ombelicalità di tante tipiche prove giovanili, affermando semmai la responsabilità di costituire l’anello di una catena, foss’anche per spezzarla.

E poi fanno i conti con la propria vita, anche qui non in termini ego-riferiti, ma affermando sé stessi nella responsabilità di una scelta, e dunque di un percorso, un viaggio verso l’affermazione o la conoscenza, anche se incerto e rischioso. E infine fanno i conti con i segni di un’epoca feroce, alla quale si sono affacciati adolescenti impattando nelle pandemie, nella crisi ambientale, nella violenza diffusa, nell’estremismo digitale, nella guerra e nel genocidio. E lo fanno senza ‘sparare nel mucchio’, ma affrontando la realtà attraverso i segni a loro più vicini di questa epoca, provando a sezionarli, destrutturarli, ricostruirli, reinventarli.

Le radici sono amare, 1 – Di madri, di padri

Nei progetti finalisti di Scenario non ci sono semplici dissidi famigliari. C’è semmai la profonda consapevolezza della genealogia, di una inevitabile ereditarietà con cui tocca fare i conti, scoprendo che le radici sono amare. Sempre. E il frutto non è così dolce, o perlomeno deve passare attraverso il dolore per poter approdare a una pacificazione con il passato e il presente.

Mor – Storia per le mie madri di Lucia Raffaella Mariani è il ritratto di una vertiginosa stratificazione che si manifesta simultaneamente in scena: la nonna, la madre e la figlia, ossia la genealogia di tre generazioni in successione matrilineare, tra cui rimbalzano memorie e suggestioni, con una delicatezza che man mano lascia posto alla sofferenza. L’opera parte dall’omonima graphic novel autobiografica di Sara Garagnani, con cui l’autrice affronta i traumi vissuti nella propria famiglia raccontandone la storia di ascendenza svedese. Mariani intreccia le presenze delle tre protagoniste, la nonna narcisista e prevaricatice (Eva Meskhi), la madre che elabora la sofferenza in un autolesionismo psicologico (la stessa Mariani), e la figlia (Letizia Russo) che rievoca le loro figure per esorcizzarne il peso ereditario, spezzarne l’ineluttabilità, e ricomporre un senso alla loro relazione. La stessa disposizione delle tre donne nello spazio scenico, come ingabbiate in luoghi deputati della memoria e della successione storica (una a sinistra più indietro, una in centro a metà, l’ultima a destra più avanti), una rigidità delle postazioni che rimarca la loro sostanziale solitudine, si sfalda in una fluidità che interpreta la necessità della relazione e del dialogo intergenerazionale, che ha nella triplice ninna nanna sovrapposta, durante la reciproca pettinatura dei capelli, il suo momento più toccante. Una parentesi di armonia, che tuttavia nasconde, come detto, il dolore che l’adulta infligge alla figlia: “è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia”, scriveva Pasolini nella poesia Supplica a mia madre. Ossia, l’inconsapevole trama di oppressione e ricatti che i genitori costruiscono attorno ai figli, qui enfatizzata da una sensibilità femminile che sembra acuire la percezione del dolore. E proprio uno degli elementi fisici più significativi, i capelli – pettinati nel rito pre-notturno o riproposti attraverso l’icona più popolare dell’infanzia scandinava, le trecce di Pippi Calzelunghe – assumono una valenza autonoma, diventando una matassa abnorme, divoratrice, quasi mostruosa, che s’impianta nel ventre come un buco nero, risucchiando angoscia e supplizio in un magone inconsolabile, e partorendo un filo di lana che unisce le tre generazioni: la generazione di mormorsmor, che in svedese indica la bisnonna, altera e autorevole, che in una grande tela dipinge i volti delle persone più importanti della sua vita; la generazione di mormor, la nonna, snodo di fragilità tra il passato e il futuro, che nella grande tela ereditata continua a dipingere i volti di tutti coloro che incontra; e la generazione di mor, che in svedese vuol dire madre, ma che qui sembra essere la figlia, quella che dovrà decidere se diventare madre a sua volta e come, e che alla tela sostituisce il taccuino dei suoi disegni.

La successione di mor, mormor, mormorsmor ha il sapore di una rassicurante cantilena, di una concatenazione fatale, e al tempo stesso – agli orecchi italiani – ha una fonetica evocativa che rigetta tutto dentro i contorni della favola, che si rinsalda con l’origine del progetto, ossia la graphic novel, interpretata da Mariani non nel senso di una semplice traslitterazione scenica, ma nel senso di una reinvenzione narrativo-visiva. Nel passaggio dalla storia originale si perde la presenza maschile, per portare sulla scena, non a caso, un percorso esclusivamente femminile, allontanandosi anche dall’estetica visionaria di Garagnani per declinare il confronto intergenerazionale in una costruzione fisica, direi materica, e giocoforza corporale (il corpo delle donne), che sfonda la rappresentazione dalla pagina bidimensionale in senso tridimensionale, e perfino quadridimensionale, inserendo il tempo inesorabile e irreversibile della storia nella vertigine dei tempi sovrapposti, che rincorrendosi e rispecchiandosi illuminano le conseguenze delle scelte e dei comportamenti, rivelando le origini del dolore e freudianamente le leve per lenirlo.

Se Mor fa i conti con le generazioni delle madri, Mio padre è Sylvester Stallone fa i conti con la trasmissione dei padri. Il progetto della Compagnia A.D.D.A. porta in scena un’altra storia autobiografica, quella di Davide Niccolini, che da solo in scena assume il peso del racconto di un’eredità pesante, svolta qui in senso patrilineare e solo maschile. Anche qui, con il supporto della drammaturgia di Leonardo Ceccanti e la regia di Matteo Ceccantini, l’ultimo rappresentante della famiglia deve fare i conti con il passato, incarnato da un padre ingombrante e da un nonno assente. Davide racconta del padre, cresciuto in quartieri popolari di Livorno dai nomi evocativi di Corea e Shanghai, poi campione di lotta libera, la cui carriera è stata spezzata da un grave incidente che l’ha messo su una sedia a rotelle, da cui spiccherà nuovamente il volo diventando campione di braccio di ferro e guadagnandosi l’orgogliosa partecipazione a un film con Stallone, Over the top, salvo scoprire che la sua scena è stata tagliata nel montaggio. Una vita davvero straordinaria per l’ottovolante di successi e beffe del destino, quasi esemplare e pedagogica – motivazionale, si direbbe oggi (non a caso con la voce off di Stallone) – per l’insegnamento dell’ottimismo e della forza morale che può fronteggiare ogni sconfitta: ma questo è solo un elemento. Perché il vero nodo drammaturgico e di senso è il rapporto intergenerazionale, che nasce dall’assenza di un nonno reduce di guerra, rinchiuso in manicomio, che vedrà suo figlio solo una volta per negarne l’esistenza, e prosegue nell’inevitabile sete di riscatto del lottatore in carrozzella nei confronti del figlio Davide, che spinge sulla strada dello sport agonistico prima che quest’ultimo rinunci per dedicarsi al teatro e alla recitazione. È in questo gioco di aspettative e ‘tradimenti’, di aspirazioni e lotta per raggiungere gli obiettivi, di bisogno di sicurezza verso il padre o il figlio, che il progetto di Niccolini si libera dalla semplice narrazione biografica, anzi autobiografica, per assumere la forma di un meccanismo relazionale famigliare in cui tutti possano riconoscersi (in questo senso, stona la dichiarazione, fin dall’inizio, che si tratti di una storia autobiografica, seguita dal racconto di ciò che fa “mio padre”, che vincola troppo la narrazione alla memoria personale, pensando a quanta più forza potrebbe avere lo svelamento dell’identità del protagonista solo alla fine dello spettacolo, non più come confidenza ma come testimonianza di verità).

In questo progetto non c’è solo la dinamica padre-figlio, ma anche il rapporto sport-teatro: un grande classico, che per la sua storia personale Niccolini incarna, da attore di grande efficacia, con una muscolatura e prestanza del tutto ragguardevoli: dove sta l’artista e dove sta l’atleta? Troppo facile rispondere con Artaud che l’attore è un atleta del cuore, ma d’altronde Niccolini insiste a legare i due termini della sua esistenza – come se avesse necessità di ricomporli, di arrivare a un punto fermo della dissociazione, di archiviare un’ambiguità, di liberarsi dal peso della sua storia facendone un ‘monumento’ – vestito proprio con la maglietta agonistica da lottatore ed esibendo il vero diario degli allenamenti olimpionici del padre, come per aderirvi, ma al tempo stesso decontestualizzandolo, trasformandolo in oggetto teatrale, neutralizzato dal peso biografico del destino sportivo e riassorbito in una prospettiva propria di nuovo destino artistico. Ma soprattutto, Niccolini in scena incarna al tempo stesso il sé attore in preda all’ansia da prestazione (peraltro comprensibile, come attore e come figlio di un campione) e il sé atleta nei desideri del padre, e quindi offrendo una recitazione dove la fisicità irrompe potente, ai confini del virtuosismo… e sì, alla fine, in qualche modo, c’è pure il nonno, non solo nell’unica scena di ottenebrato nichilismo, ma forse anche nel confronto costante con i propri dèmoni, che spingono al rifiuto.

Le radici sono amare, 2 – Invettive

In Mio padre è Sylvester Stallone c’è solo una sedia in scena, classico oggetto di servizio in teatro, ma anche attrezzo per l’allenamento e, in qualche modo, indicazione di un’assenza e di una presenza. Come in Processo all’esistenza di Emanuele D’Errico, dove di sedie ce ne sono due, contrapposte, a creare l’attesa di una dialettica in un monologo che risuona di voci diverse, che coinvolge corpi diversi (degli spettatori), ma che in definitiva ripercorre il sentiero di una solitudine, di un’affermazione dichiaratamente (nel titolo) esistenziale, e soprattutto di una conflittualità generazionale. D’Errico ricostruisce allusivamente un tribunale, dove lui è imputato, accusa e difesa, e dove il pubblico che lo attornia è la giuria che deve emettere il verdetto: la colpa, evidentemente, è l’essere al mondo, che dal piano tradizionalmente filosofico della questione si allarga a questioni più strettamente contingenti. Il colpevole o l’imputato non è ‘banalmente’ l’essere umano, ma piuttosto il giovane in un mondo che frena i giovani o li sfrutta, il diverso che avverte l’alienazione imposta da una società conforme e uniforme, il poeta che esprime il suo dolore con la sensibilità della parola, l’attore che si ritrova ingabbiato in schemi artistici e limitazioni produttive, il figlio che (ancora una volta) rappresenta il punto d’arrivo di adulti che ne condizionano l’esistenza. Su tutte queste declinazioni della fragilità di una generazione che non trova ascolto pesa soprattutto l’ansia del verdetto, il sentirsi continuamente sotto pressione, sotto giudizio, con la paura del fallimento, secondo un’attitudine sempre più presente nelle dinamiche relazionali contemporanee, quelle del giudizio tramite il like o il cuoricino o i diversi emoji che esprimono sentenze pubbliche pressoché inappellabili, senza contare i commenti che inondano i social in una vertigine giustizialista che travalica i temi per diventare un atto d’accusa totale alla persona, fino agli esiti più funesti: appunto, un processo all’esistenza.

D’Errico gestisce e al tempo stesso subisce il processo che simboleggia la grande paura generazionale, racchiusa in una sorta di rito esorcistico, celebrato come un flusso verbale incalzante e travolgente, nutrito di poetry slam e di spoken music che innervano una struttura drammaturgica solidamente impiantata nel monologo classico, condito di ironia e sarcasmo, mescolando comicità e violenza, tra continui rimandi meta-teatrali e sbeffeggiamenti alle buone maniere, consuetudini, convenienze e inconvenienze: un pizzico di teatrodanza, una musica a effetto, e il nome a caso Ahmed per aggiungere un po’ di inclusività modaiola… Nel marasma apparentemente sconclusionato, ma concettualmente e teatralmente preciso, arriva furibonda, assoluta e definitiva, l’invettiva alla madre, alla generazione dei padri, che dalle solite recriminazioni famigliari cresce in modo abnorme e apocalittico fino a incolpare la madre dello scioglimento dei ghiacciai e oltre: un’accusa sorda e rabbiosa, ma vibrante (e in qualche modo anche furbamente auto-assolutoria) nei confronti di una generazione precedente che non ha creato le condizioni per il futuro dei figli e per la loro autonomia e affermazione. L’immagine finale dei due genitori, scelti tra il pubblico, che fucilano il figlio alle spalle segna l’esecuzione di un verdetto prevedibile e racchiude icasticamente l’intero progetto – nell’angosciato dimenarsi di un’esistenza fragile e disperata, ma anche nella consapevolezza di una realtà fasulla e grottesca, che merita una risata amara.

Ma questa generazione, che avverte con amarezza le proprie radici e cerca in vario modo una strada per l’emancipazione, per la cura dal dolore, per l’affermazione di sé, come si pone di fronte alla prospettiva di diventare a sua volta radice di generazioni future? La riflessione radicale di BumBumFritz in Dad or alive (vincitore del Premio Stefano Cipiciani per il dispositivo scenico) è tranchant. Di fronte alla possibilità di diventare padri, i due performer del gruppo costruiscono una trama inossidabile che arriva al rifiuto della paternità, o meglio alla riflessione su quello che rappresenta in modo sempre più insistente un tema generazionale: il non voler mettere al mondo creature che si troverebbero di fronte all’apocalisse ambientale. Parliamo, insomma, di eco-ansia, condizione crescente soprattutto tra i giovani, che slitta facilmente in una forma di ego-ansia, laddove il rifiuto della paternità si nutre anche di ragioni economiche o egoisticamente legate alla prospettiva di una responsabilità o di non avere più tempo libero. Punto di forza e forzatura del discorso sulla genitorialità è l’esibita oggettività del ragionamento, basato su interviste (che sentiamo in loop), sondaggi giornalistici o accademici e perfino consulenze richieste a ChatGPT. Giovanni Frison e Michele Tonicello si fanno ‘semplici’ portavoce in scena di una coralità universale e di una oggettività scientifica, che ovviamente non sono né universale né scientifica, ma che costruiscono una drammaturgia da teatro documentario che rende impressionante, direi inquietante il ragionamento, fino alla proiezione dell’intervista all’uomo che per non avere figli che si troveranno minacciati dalla catastrofe ambientale ha deciso di sottoporsi a vasectomia. Il crescendo delle testimonianze e dei dati arriva così all’intelligenza artificiale, che snocciola implacabile le previsioni di un futuro disastroso.

Ma se il teatro documentario sembrerebbe esporre apparentemente meglio la questione, la scelta di BumBumFritz spiazza le possibili attese e trasforma la riflessione in un concerto di musica elettronica. La chiave concertistica è efficace nella sua capacità non solo e non tanto di interpretare uno dei linguaggi più generazionali, ma soprattutto di filtrare il tema della genitorialità in una cornice ludica ed evanescente, in cui le questioni si polverizzano e al tempo stesso consolidano nella memoria (il refrain techno sulla vasectomia ha il tenore del tormentone da Spotify, per dire…). Partendo dal confronto tra un attore e un compositore, con l’obiettivo di creare uno spettacolo in cui i due piani del teatro e della musica si intersecassero e condizionassero a vicenda, BumBumFritz ha messo a segno un oggetto ibrido, in cui recitazione, canzone, elettronica e videomapping fanno calare il pubblico in una dimensione da sabba intellettuale o da teatro in trance, che mi ha ricordato un progetto finalista di Scenario di qualche anno fa, Boiler Room di Ksenija Martinovic, nel confondere i temi (lì erano la ricerca antropologica e la questione palestinese) in una sessione musicale techno, con il gioco delle testimonianze pseudo-doppiate dai performer. Dad or alive filtra ed esorcizza l’eco-ansia e l’ego-ansia in un dispositivo drammaturgico e scenico che invita a ballare o a bloccarsi irrigiditi, insomma a reagire istintivamente (epidermicamente?) rispetto a questioni impellenti espresse tramite documenti, dati, testimonianze, e in definitiva trascina lo spettatore in un flusso inesorabile dove i dati ansiogeni enunciati si stemperano nel ritmo della musica elettronica, nelle luci e proiezioni, nel ballo che accompagna ironicamente l’inno alla vasectomia con movenze di un John Travolta anni ’70.

Partire è un po’ morire, 1 – E infatti non si parte

Il viaggio è uno dei topoi più classici del teatro, del cinema, della letteratura, con il suo portato simbolico che lo identifica con l’esistenza stessa, ma anche con la crescita e scoperta di sé e con il rapporto con l’altrove. È dunque inevitabile che il tema del viaggio sia presente tra i progetti finalisti di Scenario, grazie ad artisti di un’età per la quale il viaggio rappresenta anche un’opportunità concreta di affermazione e rivoluzione delle condizioni di vita. Ma qui, nei progetti di questo 2025, il viaggio è un’incognita, un desiderio difficile o impossibile da appagare, e solo raramente una concreta possibilità.

A rappresentare anche scenicamente il viaggio sono Guidotti / Mezzopalco / Longuemare, che ambientano il progetto Lieve, indicibile in un treno. La figura protagonista è dentro un vagone ferroviario, alluso da diversi oggetti e arredi, più simbolici che realistici, e soprattutto dalla voce degli annunci ferroviari, anch’essa tutt’altro che realistica. Il viaggio di questa ragazza senza nome, probabilmente un ritorno, è in sostanza uno stallo, l’epifania di una condizione esistenziale statica nell’apparenza di un falso movimento, la visualizzazione di una solitudine assoluta (individuale? generazionale?), che la claustrofobia del vagone, con meta ignota e senza tappe intermedie, rende vagamente angosciante, inchiodando la figura umana – circondata da cose e luci – in una costrizione che restituisce il senso di impotenza. Eppure, ogni viaggio, anche paradossalmente immoto, è una sfida in positivo: perfino questa stasi nel treno in movimento ha il sapore dell’attraversamento del deserto verso la promessa di un’identità e di una realizzazione. La scena finale, quando compare un trapezio circense e la ragazza ascende volteggiando (un esito concreto o una speranza o un sogno?), richiama un’ascensione quasi mistica per un progetto scenico quasi esoterico, che offre allo spettatore un cambiamento radicale di prospettiva, quasi spirituale, di certo magico e poetico, così come poetico è il fraseggio verbale dell’intero testo e così come l’intera struttura del lavoro risponde a un’ispirazione sinestetica fantastica, nella quale si intrecciano l’uso del testo, del corpo, dello spazio, degli oggetti, delle luci, del tappeto sonoro. Si respira aria di realismo magico, o di rarefazione onirica, un po’ alla Aleksandr Blok e ai suoi drammi lirici dallo spirito chagalliano e trasognato, capace di piantare nell’immaginazione dello spettatore semi poetici di riflessione esistenziale.

Del resto, la ragazza non è altri che Persefone, rapita da Ade, che torna per sei mesi dagli inferi sulla Terra. Il mito greco, che innerva Lieve, indicibile, perlomeno nelle sue linee più – è il caso di dirlo – sotterranee, accresce il valore principalmente simbolico, se non proprio allegorico, di questo lavoro: il viaggio è dunque un ritorno, come dice la ragazza telefonando alla madre (Demetra?), e quindi il recupero di una condizione quasi spirituale dell’essere umano, che può librarsi verso l’assoluto. Mito esistenziale e ritratto generazionale si condizionano a vicenda e si accavallano, portando di volta in volta a illuminazioni interpretative e ombre misteriose in un progetto pulsante di fredda emozione, come una metopa greca, una miniatura alchemica, un viaggio rituale.

Ben più concreto è invece lo stallo in cui languono i tre protagonisti di Tartare Generation del collettivo imperfettostato, che alla chiave onirica sostituisce semmai una chiave empiricamente sociologica. Non c’è viaggio per i tre giovani spiaggiati su un enorme divano, segno diventato ormai proverbiale dell’indolenza giovanile: dalla grande paralisi collettiva del lockdown pandemico ci ritroviamo qui nelle tante piccole paralisi individuali, nelle molteplici rese di fronte a un mondo esterno minaccioso o semplicemente complicato (Pratiche di auto-aiuto per non fare nulla mentre il mondo crolla è il sottotitolo), e comunque inaffrontabile per un’intera categoria di giovani da divano. Certo, il rischio di generalizzare un’attitudine generazionale e di attingere al cliché del trentenne pantofolaio è molto alto, ma qui la descrizione, che ha i toni vivaci della commedia (il modello è Bo Burnham), ci mette di fronte a un’umanità di wannabe rinunciatari o, se volete, di ambiziosi perdenti, comunque incapaci di autodeterminarsi: il lancio al pubblico dei (veri) mini-curriculum in formato card inquadra perfettamente la contraddizione tra una presunta volontà di uscire e un’altrettanto presunta paura di non farcela. I micro-curriculum come frammenti di un’esistenza che non riesce a prendere forma e costruirsi, come granelli di una tartare sbriciolata e pronta a essere consumata.

In realtà, in questo progetto il viaggio c’è: nel tempo. Ancora una volta, un viaggio tanto vorticoso quanto statico, eppure fondamentale, perché la vera sfida di questa generazione – digitale, virtuale, immateriale – non è lo spazio, ma il tempo, che muove inesorabile nella Storia collettiva e nelle storie personali e condiziona senza che ce ne accorgiamo. Il lavoro inizia con la proiezione di cartelli rivolti al pubblico che sottolineano l’impegno di tempo richiesto, e per tutta la durata quei cartelli riportano indicazioni temporali: 1 ora, 5 minuti in countdown, la fine dei 20 minuti (tempo limite della presentazione dei progetti finalisti)… L’inesorabilità del tempo cozza con l’apparente atemporalità della condizione dei giovani da divano, imponendosi con un’ineluttabilità che genera ansia, accrescendo la volontà isolazionista. Non solo. Il tempo si presenta anche nella sua dimensione storica, con una data che crea uno switch significativo: 11 settembre. Una data in cui si concentrano i ricordi infantili della Melevisione e la necessità di confrontarsi con le responsabilità storiche: alla festa di compleanno irrompono con tutta la forza del documento immagini divenute ormai iconiche di un mondo a pezzi: guerra, violenza, disastro ambientale… il bombardamento delle immagini spezza i ricordi infantili e l’ingenuità trascinata per troppi anni, imponendo una reazione. Uscire? Affrontare la realtà del mondo esterno? O rinchiudersi ancor più nel guscio protettivo del buco nero rappresentato dal divano?

Partire è un po’ morire, 2 – E quindi si parte

Parto? Non parto? Il dilemma è alla base di Concerto per uno Sconosciuto del Progetto Kungsleden (vincitore del Premio Alessandra Belledi per la sfida artistica), che è il racconto di un viaggio sul sentiero nella Lapponia svedese che si chiama, appunto, Kungsleden, ossia oltre 400 km di strada nella natura, ma soprattutto una sfida a sé stessi. Quella sfida che il protagonista e ideatore del progetto Pietro Cerchiello racconta a cominciare dalle prove più dure: il confronto con sé stessi nell’ambivalenza tra slancio e paura o forse ignavia o forse sindrome da divano come in Tartare Generation, e il confronto con la rete famigliare e sociale che lo circonda, anzi lo soffoca in un abbraccio che lo stringe con affetto mortale. Da una parte la pratica della procrastinazione, dall’altra il controllo sociale che in questo caso deprime le passioni, anzi la rete degli adulti che smorza l’entusiasmo giovanile per normalizzarne i comportamenti, in un crescendo surreale e grottesco di figure che intervengono per bloccare la partenza, da mamma e zia al sindaco che pur di trattenere il giovane attore gli offre la direzione di un teatro, su su fino a Renzo Piano e Sergio Mattarella. Da una parte la prospettiva di una routine infelice, fatta di obblighi sociali e frustrazione individuale, come rivela la doppia telefonata dell’uomo d’affari – quella ufficiale radiosa e quella intima disperata –, e dall’altra un altrove che promette felicità e pienezza, vita insomma. Ed è questa che, infine, il protagonista riesce a fare, sulla scena e nella realtà, come testimoniano le riprese video della sua camminata negli orizzonti lontani della Svezia. Abbandonati mamma, zia, sindaco, Piano e Mattarella, sono altri gli incontri che segnano la strada, incastonandosi come schegge di vibrante realtà, di verità, nella sete esistenziale del ragazzo in cammino: in particolare, un barcaiolo che aiuta a traghettare e una ragazza con cui si stabilisce un’amicizia, mentre altre figure attraversano il “sentiero del re” (Kungsleden) in modo tanto fugace (“ci vediamo più avanti”) quanto comunque indelebile. Conta davvero che, in realtà, qualcuna di quelle figure, come il traghettatore, sia stata immaginata già durante l’ideazione del progetto, magari sulla scorta di una guida di viaggio, prima che Cerchiello partisse realmente? Cambia qualcosa della loro ‘verità’, se ciò che si racconta non è semplicemente un viaggio, ma piuttosto il bisogno di fare quel viaggio, e soprattutto la condivisione dell’esperienza di un giovane che non si accontenta del mondo che lo circonda ma ‘costruisce’ il suo altrove, trasmettendo emozioni che non appartengono solo a quel viaggio ma a tutti i viaggi, e non solo al viaggio ma alla travolgente voglia di trovare la propria strada, che sia un sentiero in Lapponia o qualsiasi altro luogo dove ritrovarsi? Cerchiello non mostra i filmini di un viaggetto turistico costellato di aneddoti, semmai vuole condividere un impeto irriducibile alla prospettiva di un’esistenza normalizzata. Quando parla del Kungsleden non è per spingere a intraprendere viaggi avventurosi tra paesaggi instagrammabili, ma per sollecitare un pensiero critico sulle proprie esistenze.

Ma, come ricorda il titolo, questo non è un monologo, bensì un concerto (lo Sconosciuto del titolo sarebbe il barcaiolo, ma piuttosto sembrerebbe il protagonista, sconosciuto a sé stesso, e dunque ritrovato grazie a un viaggio di conoscenza di sé). Lo spettacolo è una combinazione perfetta tra la voce recitante e la musica eseguita in scena da Valerio Luraschi e Mark Kevin Barltrop, tra tastiere, fiati e corde. La scrittura di Cerchiello con Tommaso Imperiali ha un’efficace cadenza di per sé musicale, è un flusso poetico condotto con una ritmica perfetta, che entra in dialogo con la parte musicale, riuscendo a confezionare un ‘viaggio’ verbale-sonoro coerente con l’oggetto del lavoro.

Anche il titolo del progetto di Andrea Mattei contiene la promessa di un viaggio in un altrove esotico: L’isola dei ciccioni felici (vincitore del Premio Scenario Periferie). Un’isola reale, quasi ai nostri antipodi, Nauru. Un’isola che si accompagna nel titolo a due parole chiave: quella che rimanda alla felicità, ancora una volta promessa di benessere e appagamento, e quella che rimanda – con simpatico linguaggio pseudo-vezzeggiativo – all’obesità. E allora si apre un’altra storia. Perché è vero che siamo sempre, come in Concerto per uno Sconosciuto, in un àmbito di autobiografismo fantastico, ma il tema è più complesso, ed è evidente considerando il corpo dell’autore-attore, un corpo che riempie – e non è una battuta – la scena vuota, imponendo una figura non conforme, con impagabile sensibilità autoironica e con altrettanto tagliente sagacia politica. Sì, perché qui il corpo è davvero politico, nel momento in cui si espone nella scena nuda, innescando nello spettatore un’altalena di divertimento, imbarazzo, fastidio, curiosità, empatia, disagio, commiserazione, ilarità, pena, vergogna dei propri pensieri, insomma tutto ciò che contraddistingue il confronto con l’altro, con il diverso, cioè uno dei temi politici più stringenti di questo tempo. Evitando di affrontare in modo didascalico la questione dei disturbi alimentari e la questione parallela di quella che oggi si chiama grassofobia, ma che sarebbe da rubricare in una specie di bullismo sociale (mettendoci dentro non solo chi prende in giro e discrimina, ma anche chi si atteggia in modo accondiscendente e pietistico), Mattei imbastisce una drammaturgia doppia, con trabocchetto, che corre per tutto lo spettacolo, nell’alternanza tra il personaggio ciccione O (tondo, appunto, come una O) e l’Attore che lo impersona. Seguendo una voce off narrativa, O si esibisce in una pantomima surreale, onirica, buffa, eccessiva: è la favoletta del simpatico bulimico a cui viene consigliato di trasferirsi nel Paese che ha la percentuale di popolazione più obesa del mondo, l’isola di Nauru appunto, una sorta di ghetto felice. Questa favoletta viene continuamente interrotta dall’Attore che la interpreta fisicamente e che interloquisce con il pubblico, evidenziando le astuzie teatrali e i pregiudizi sociali, e invocando alla bisogna la commiserazione del pubblico attraverso un’insegna luminosa che si accende con la parola “pianto”. L’Attore si pone dunque come intermediario tra la favola di O e il pubblico, evidenziando la propria distanza da O, e celando il trabocchetto: l’Attore non è l’attore.

L’apparenza inganna, si potrebbe dire per un progetto imperniato non tanto sulla bulimia quanto sulla percezione e giudizio sociale riservato agli obesi: come riuscire a distinguere tra O e l’Attore – e l’attore che interpreta l’Attore che interpreta O – è una sfida sottile lanciata a chi guarda, così saper guardare una persona al di là del proprio corpo è un esercizio complesso, soprattutto nel momento in cui proprio quel corpo deborda in scena, fino a mostrarsi seminudo. Il problema, infatti, non è guardare una persona al di là del corpo che ha, oltre la sua fisicità, ma piuttosto guardare quella persona nella sua fisicità, con quel corpo: riconoscere la dignità di qualcuno non a dispetto di una difformità, ma senza escludere quella difformità. Il momento in cui l’Attore rompe la favola e si spoglia, letteralmente, degli abiti di O, rimanendo solo in mutande, e recitando di lì in poi attraverso il corpo e la sua diversità, è illuminante e geniale. L’Attore rivela la simulazione: sotto la camicia sta una pancia finta, perché “la ciccionità è un artifizio scenico” (mi viene in mente un aneddoto che riguarda una grande attrice, Emma Gramatica, che dovendo interpretare un’anziana eroina, nonostante l’avanzatissima età che avrebbe reso inutile qualsiasi trucco, passava ore in camerino per “truccarsi da vecchia”). E allora, a quel punto, salta ogni paradigma teatrale e di percezione sociale, perché usare la pancia finta per dare l’effetto della ciccia su una pancia vera che non ne avrebbe bisogno impone allo spettatore uno spiazzamento che coinvolge l’ipocrisia dello sguardo e dunque, ancora una volta, un pensiero politico sulla percezione del diverso, anzi sulla costruzione del diverso. E ci chiede di interrogarci, come l’Attore stesso ricorda, sul rapporto di ciascuno col proprio corpo e sulle simulazioni che offriamo quando siamo al centro della nostra scena sociale.

Sign O’ the Times, 1 – Nel buio

Così parlò Prince, elencando nella sua canzone del 1987 Sign O’ the Times quei segni del suo tempo tra emergenze sociali e ambientali. In questo 2025 sono molti i segni di un tempo apocalittico, o perlomeno complicato da affrontare, in particolare dalle giovani generazioni, che in qualche modo ne sono le vittime maggiori e forse anche per questo le più sensibili per descriverli. Lo si è visto in progetti come Dad or alive e Tartare generation, ma non solo. I “segni” tornano anche in altri progetti, a cominciare da Boys will be boys di il turno di notte, che ha come fulcro narrativo la violenza sulle donne, il femminicidio, sollecitando una riflessione sul maschile, anzi sulla mascolinità tossica che si insinua invisibile ma percettibile nelle dinamiche sociali, nelle relazioni personali, nei gruppi di amici, come quello raccontato nel progetto. Lo spettacolo si divide nettamente in due parti. Nella prima assistiamo ai rituali di un normale gruppo di giovani di qualsiasi città o paese di provincia, ragazzi e ragazze che si ritrovano per strada o in un locale, con le loro fissazioni, i tic, le stranezze, tutto nella più banale normalità, anzi in una simpatica normalità richiamata dal ritratto di personaggi e situazioni tipicamente da commedia giovanile, interpretati tutti da Silvia Pallotti e Tommaso Russi, quasi a riportare le differenze dei singoli caratteri a due forme di genere alternative. Nel gruppo mancano però un ragazzo e una ragazza, e così i rituali procedono alternando le solite chiacchiere con gli interrogativi sulla loro assenza. L’assenza, si scopre a un certo punto, è dovuta proprio all’uccisione di lei da parte di lui che ora è in carcere: e da qui lo spettacolo si trasforma completamente. La commedia giovanile, piena di situazioni buffe o bislacche, con personaggi quasi caricaturali, come quello che parla solo per slogan, sprofonda in un’altra dimensione. Dalla luce si passa al buio, dalla selva di aste dei microfoni, che delimitano singoli spazi come gabbie e caratterizzano i diversi personaggi, si passa a una selva di led bianchi che manda sinistri bagliori; dall’allusione a una strada o un locale si passa all’allusione a una caverna; dalla recitazione naturalista e quasi macchiettistica si passa a un flusso verbale in forma di stream of consciousness a due voci; dall’esteriorità di una socialità votata alla normalità si passa alle voci interiori di chi si interroga come sia stato possibile ciò che è accaduto e soprattutto un mantra: “potevo essere io”.

Più che il femminicidio, dunque, la questione al centro del progetto è la normalità tradizionale delle relazioni tra i generi, quelle che pochi giorni dopo la finale di Scenario si scoprirà dilagare nella banalità del male del gruppo Facebook Mia moglie e del sito internet phica.net che portano alla luce non tanto la già vergognosa violenza di genere, ma soprattutto la sottovalutazione della gravità da parte di maschi ‘normali’ che percepiscono la sopraffazione e lo sfruttamento della donna come connaturale al proprio sesso. La seconda parte di Boys will be boys, con la frattura violentissima tra l’esteriorità della commedia giovanile e l’interiorità di voci che faticano a uscire e mostrano un disorientamento esistenziale e di valori, va dunque proprio nella direzione di portare alla luce il nodo mai realmente affrontato e mai sciolto, ovvero di trasformare le tipiche reazioni da dopo-femminicidio (“era un ragazzo normale…”) in domande verso di sé: potevo essere io, che condivido lo stesso humus sociale? Alla fine, non ci sono più personaggi, solo voci, nelle quali molti forse possono, con amarezza, riconoscersi.

Ci riporta ad altri tempi il progetto di La Gattuta/Rinaldi Sulphur, ma in realtà anche questo ci suggerisce una riflessione sui segni dei nostri tempi. A cominciare dal tema della sicurezza sul lavoro, e più in generale del lavoro visto dai giovani. Anche se qui si va indietro di un secolo, a raccontare una storia italiana rimossa dai libri e dalla memoria. Parliamo della miniera di zolfo di Perticara, in Romagna, la solfatara più grande d’Europa, che fu sfruttata dal secondo decennio del secolo scorso fino agli anni ’60, con le caratteristiche di quelle miniere in termini di benessere del territorio e sfruttamento dei lavoratori, ma soprattutto di poca sicurezza e conseguenti numerose morti bianche. Il racconto ha una figura chiave, la cui vita si intreccia con quella degli artisti: Mario Rinaldi, che era il nonno di Marco Rinaldi, autore e attore in scena. Mario, entrato bambino in miniera, ne è uscito prestissimo grazie alla sua istruzione per finire a dedicarsi alla fotografia e diventare il fotografo ufficiale della miniera, documentandone per trent’anni la vita quotidiana. Un patrimonio straordinario da cui l’autore è partito per un classico progetto di narrazione civile, che non si limita al racconto di quei decenni – a Perticara e contestualmente in un’Italia che cambia pelle e corpo, passando dal fascismo alla guerra alla repubblica – ma che li osserva attraverso lo sguardo e la testimonianza del fotografo Mario, il ragazzetto che ha impresso nella pellicola una storia che non si poteva proprio dimenticare. È quindi lui la chiave di volta del progetto, non solo per la sua vicenda esemplare, in una sorta di dialogo ideale del nipote col nonno, ma per quel che rimane di lui: le fotografie ovviamente (che la regista Chiara La Gattuta, a vista in scena, proietta, regalando al pubblico immagini mai viste, conservate nel prezioso archivio Rinaldi), ma anche le canzoni che da adulto Mario componeva e cantava col suo gruppo amatoriale e che riemergono da vecchi nastri ritrovati e, anche qui, udibili dal pubblico per la prima volta. Come se quelle foto e quella voce melodiosa, che canta nostalgiche canzoni alla campana del paese o alla miniera, giungessero al pubblico come reperti archeologici riemersi da chissà quale scavo.

E proprio di scavo, infatti, si parla se l’ambiente è quello della miniera. Non è un caso che il pubblico entri avvolto dalla nebbia impenetrabile nel buio: rievocazione inevitabile ma ugualmente efficace delle cave in cui si andava a scavare lo zolfo, che La Gattuta e Rinaldi sovrappongono all’immagine della camera oscura di sviluppo fotografico. Nella scena buia, infatti, solcata a tratti da piccoli fasci di luce (magari delle torce sul caschetto da minatore) o dalle foto proiettate sullo sfondo, campeggia un tavolino con le vasche del fissaggio e con i fili per stendere le fotografie in sviluppo. Con l’interessante obiettivo drammaturgico di strutturare il tempo dello spettacolo con il tempo dello sviluppo fotografico. Miniera e camera oscura si fondono, unite dalla comune necessità del buio e della luce, ma anche dalla funzione: lo scavo in profondità nella miniera per ricavare il tesoro nascosto rappresentato dallo zolfo corrisponde in un certo senso a quello del fotografo nell’oggetto del suo sguardo e nell’azione della scoperta di cosa ‘prelevare’ dal flusso continuo della realtà. Ed è interessante che la proiezione delle foto di nonno Mario avvenga con l’utilizzo di una lavagna luminosa e di un proiettore di diapositive: vale, infatti, la pena sottolineare l’esibita scelta analogica e non digitale degli strumenti, in sintonia con il materiale, come per aderire maggiormente a quell’epoca, ma anche per dare valore oggettuale e non meramente illustrativo alle immagini ritrovate.

Sign O’ the Times, 2 – Con leggerezza

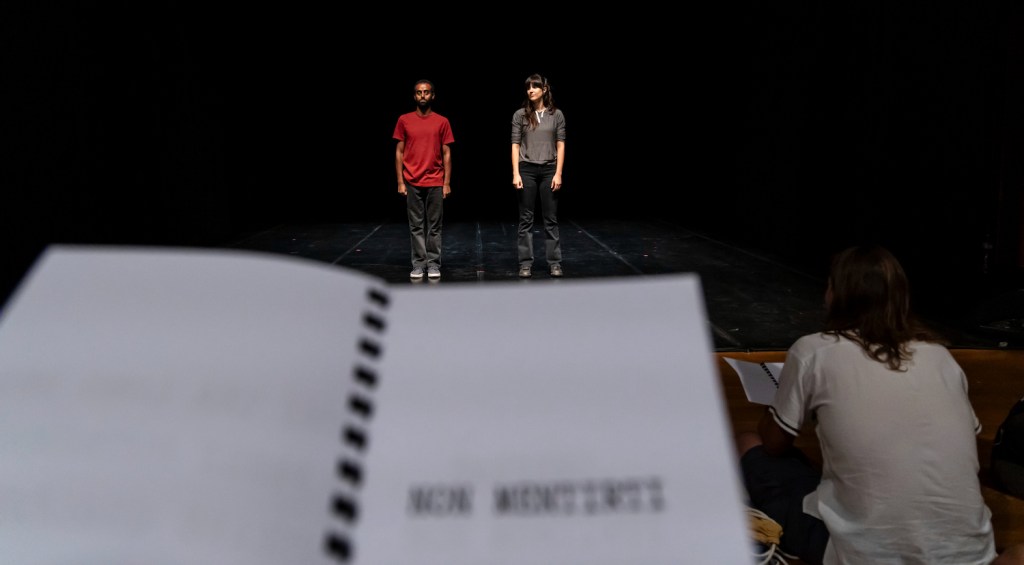

Il ruolo determinante della scelta analogica è fondamentale anche per il dispositivo su cui è incardinato il progetto di Fondamenta zero Infinita bellezza (vincitore del Premio Scenario): un libretto, consegnato all’entrata a tutti gli spettatori, che sono invitati a sfogliarlo esclusivamente nei momenti indicati in scena da Aron Tewelde e Claudia Manuelli (anche autrice e regista) con uno schiocco delle dita. L’idea, semplice e brillante, supporta un progetto che, ancora una volta come altri progetti finalisti, porta in primo piano uno dei segni dei tempi più pressanti: lo stereotipo, il pregiudizio. Attraverso il rapporto tra gli attori, il pubblico e le parole scritte nel libretto, si innescano meccanismi di perfida ironia che giocano sul razzismo in una modalità che non lascia nessuno immune da luoghi comuni. Chi potrebbe mai rubare se non un nero o una zingara? Come non pensare al terrorismo se una persona con la pelle di colore diverso dimentica una valigia in mezzo alla stazione? E se un ragazzo apparentemente straniero cerca di fare la respirazione bocca a bocca a una donna svenuta? Ma se poi quel ragazzo allunga la mano? Il pubblico è continuamente sballottato tra convinzioni, apparenze, preconcetti, trabocchetti logici e percettivi, ritrovandosi a ridere della stupidità dei pregiudizi proprio mentre ci casca in pieno. Un discorso (non troppo) ludico sulla massa (non troppo) critica. Un continuo cortocircuito di grande complessità che si nasconde argutamente dietro un gioco scenico elementare, dove i due attori parlano con il pubblico, coinvolgono alcuni spettatori per fare da comparse, giocano con il libretto che ciascuno spettatore tiene in mano e che interloquisce in modo spiazzante con gli attori stessi.

Proprio il libretto rappresenta non solo l’elemento di originalità rispetto a come viene affrontato il tema del pregiudizio, ma anche l’elemento più stimolante dal punto di vista del linguaggio scenico e della drammaturgia. Il libretto è infatti un vero terzo personaggio con il quale gli attori dialogano, interagiscono, litigano; entità immateriale ai confini con il deus ex machina, e però moltiplicata fisicamente per quanti sono gli spettatori, e ancora emblematicamente racchiusa nell’unico libretto strappato dalle mani di uno spettatore da parte di Aron Tewelde (a dimostrazione che sono i neri a rubare…), ma capace di diversificarsi con testi diversi in mano a spettatori diversi. La scelta del dispositivo è insomma portata coerentemente fino in fondo, esplorandone le possibilità logico-dialettiche con vivace ironia e autoironia, ma senza compiacimenti, semmai con grande lucidità rispetto all’obiettivo. Lo stesso coinvolgimento del pubblico ha sfumature raffinate e coerenti con l’impostazione. Il pubblico viene dotato del libretto, dandogli apparentemente in mano lo strumento guida dello spettacolo. Ma agli spettatori viene anche sottratta l’arbitrarietà: non possono girare le pagine se non con uno schiocco di dita, come fossero valletti in una magione nobiliare d’altri tempi o camerieri in pizzeria. Non solo il pubblico è ‘obbligato’ a rispondere alle indicazioni provenienti dalla scena (ed è interessante che il meccanismo sia analogo a quello de L’isola dei ciccioni felici: anche quello un progetto sui pregiudizi, che richiede la partecipazione pavloviana degli spettatori quando si accende l’insegna luminosa “pianto”), ma è anche ‘obbligato’ in quel che deve pensare e dire ad alta voce. La manipolazione del pubblico corrisponde a quella manipolazione della società che sta alla base della sempre maggiore diffusione del pregiudizio e del razzismo? E fino a che punto si arriverà prima che il pubblico si renda conto della manipolazione anziché continuare a lasciarsi andare divertito alla bizzarria simpatica e burlona dei due attori in scena e del libretto in mano? E del resto, c’è anche il problema di quale sia l’interlocutore privilegiato del pubblico: l’attore o il libretto? Di chi dovremmo fidarci, quando i loro percorsi e le loro parole divergono? La luce sul pubblico non viene mai spenta, e non è mera necessità tecnica (leggere il libretto): è il pubblico il quarto, necessario protagonista di questo progetto, ed è sul pubblico come rappresentante della massa, sulla sua responsabilità, che la luce non può, non deve mai essere spenta.

E poi, infine, c’è un progetto che ci porta decisamente e magicamente da un’altra parte, o almeno così pare: Tartaruga di un ensemble che nel nome esprime la doppia ispirazione, Slap-Scratch, con riferimento alla tradizione dello slapstick nelle comiche del cinema muto e a quella della tecnica del dj chiamata scratching. Tradizioni perfettamente amalgamate nel progetto che vede coinvolti il turntablist Matteo Caramazza, in un angolo con i suoi piatti da dj e la tazzina del caffè, in costume balneare e in placida attesa come nella pausa durante una registrazione, e i due performer Davide De Togni e Kyda Pozza che interagiscono usando teatro fisico, pantomima, urban dance. Al centro della scena è un giovane impacciato con il blocco dello scrittore, che viene visitato da una disinvolta figura femminile: forse la protagonista del suo romanzo, forse una presenza da lui evocata, forse il ricordo di un amore, forse un fantasma della casa, forse l’ispirazione, forse un demone, forse… forse… e forse non ha importanza. Lei lo distoglie, ma pare funzionare anche da stimolo, lui sembra rimanerne ammaliato, finché nella danza non si scambiano i vestiti. Il progetto ha il sapore del romance hollywoodiano o di un romantico corto Pixar: l’atmosfera un po’ rétro della soffitta con lo scrittore spiantato e a corto di ispirazione di fronte a una macchina da scrivere d’altri tempi, l’apparizione magica di una ragazza che lo turba e lo porta altrove su un piano fantastico o onirico, il ballo ben condotto ma sapientemente umoristico, e perfino il tappeto sonoro fornito dal dj che sembra un vero e proprio rumorista da cartoon o da vecchio film alla Frank Capra. Ma ovviamente c’è molto di più, oltre alla sensazione di tenerezza malinconica che lo spettacolo trasmette.

Anzitutto, il progetto mette al centro il rapporto con l’atto creativo, l’impasse poetico, che in qualche modo recupera e filtra il grande tema generazionale della difficoltà a esprimersi. E poi c’è l’altro grande tema del doppio: lui e lei non stanno raccontando una presumibile storia di coppia, ma sembrano semmai alludere a una complessa riflessione sull’identità. Lo scambio dei vestiti implica lo scambio d’identità e suggerisce un discorso sulla fluidità, o appunto sul doppio, con diversi corollari possibili: la dissociazione o la molteplicità. Lo scambio di vestiti avviene contestualmente a un atto violento che interrompe la superficie trasognata dell’opera: lui porta una pistola alla tempia. E si conclude con lo scambio di funzioni: lui scompare come lei era venuta, mentre lei si mette al tavolo dello scrittore. Dunque, prima uno che si fa due, gli opposti che si attraggono o la compresenza del doppio, poi uno ‘strappo’ e lo scambio speculare, e infine il ritorno all’uno. A cosa abbiamo assistito se si volesse andare oltre la semplice favola di uno scrittore sconfortato? A un processo psicologico, gnoseologico, allegorico, esoterico, alchemico…? Forse niente di tutto questo, ma la fotografia di uno stallo, il superamento allucinato della solitudine, la necessità di spogliarsi del proprio sé e del proprio guscio da Tartaruga per assumere altro per crescere… ecco, tutto questo sta dentro un progetto dalla piacevole suggestione scenica, che però recupera dal profondo le inquietudini di una generazione contemporanea. Ed è un segno dei tempi anche questo.

CREDITI

Il turno di notte, Boys will be boys; di e con Silvia Pallotti e Tommaso Russi; sound design Gabriele Anzaldi. Lucia Raffaella Mariani, Mor – Storia per le mie madri; regia e progetto di Lucia Raffaella Mariani; con Lucia Raffaella Mariani, Letizia Russo, Eva Meskhi; sound design Dario De Angelis; tratto dalla graphic novel Mor. Storia per le mie madri di Sara Garagnani. Progetto Kungsleden, Concerto per uno Sconosciuto; concept Pietro Cerchiello; drammaturgia e regia Pietro Cerchiello e Tommaso Imperiali; musiche Marina Boselli, Tommaso Imperiali, Mark Kevin Barltrop; con Pietro Cerchiello, Valerio Luraschi, Mark Kevin Barltrop. Emanuele D’Errico, Processo all’esistenza; di e con Emanuele D’Errico; musiche originali Tommy Grieco e Gianluigi Montagnaro; spazio scenico Rosita Vallefuoco; luci Gianluca Di Meo; aiuto regia Gianluigi Montagnaro. Andrea Mattei, L’isola dei ciccioni felici; di e con Andrea Mattei; movimenti di scena e tecnica Marta Vergani; voce Elena Cupidio; musiche iGerardePardiè; disegno luci Massimo Giordani; cartello Simona Campisi e Lorenzo Fedi. Fondamenta zero, Infinita bellezza; regia e drammaturgia Claudia Manuelli; con Claudia Manuelli e Aron Tewelde; assistente alla creazione Camilla Violante Scheller. collettivo imperfettostato, Tartare Generation – Pratiche di auto-aiuto per non fare nulla mentre il mondo crolla; con Letizia Bosi, Simone Pedini e Andrea Zani; regia Giuseppe Tammaro; aiuto regia e supporto tecnico Giovanni Di Capua; drammaturgia collettivo imperfettostato. La Gattuta/Rinaldi, Sulphur; di e con Marco Rinaldi; regia Chiara La Gattuta; sound designer Guido Tongiorgi; fotografie Mario Rinaldi. BumBumFritz, Dad or alive; di e con BumBumFritz; testi, live electronics, videomapping e regia Giovanni Frison e Michele Tonicello. Guidotti / Mezzopalco / Longuemare, Lieve, indicibile; progetto di e con Rossella Guidotti; in collaborazione con Adele Di Bella; testi Mezzopalco, Rossella Guidotti; scene e disegno luci Theo Longuemare; sound design Lemmo. Compagnia A.D.D.A., Mio padre è Sylvester Stallone; con Davide Niccolini; regia Matteo Ceccantini; drammaturgia Leonardo Ceccanti. Slap-Scratch, Tartaruga; idea e soggetto, attore Davide De Togni; musicista, performer Matteo Caramazza; ballerina, attrice, costumista Kyda Pozza; aiuto regia, dramaturg, tecnica Noemi Valentini.

Visti a: Premio Scenario 2025, Festival Scenario, Bologna, DAMSLab, 2-3 settembre 2025.

Tutte le foto degli spettacoli sono di Malì Erotico.